當你知道什麼需要捨棄,就更能堅持做好一件事情。

做好一件事情是如此,對待一個人、和他人建立良好的互動關係上,也是如此,也是這樣的。

我們不必討好所有人,但一定要討好自己、看重自己、善待自己,做對自己好的事情,真正地做到愛自己和喜歡自己,找回你自己,找到你自己,看見你自己,發現你自己。

覺得自己很好、很棒,這樣能讓自己活得更自在、更放鬆、更漂亮、更美麗、更有魅力、更可愛……

去珍惜所有看重你、包容你、尊重你、尊敬你、在乎你、重視你、理解你、體貼你和懂你的人。

因為你本來就很棒,為了讓自己更好,更要加倍地愛自己,對自己好。

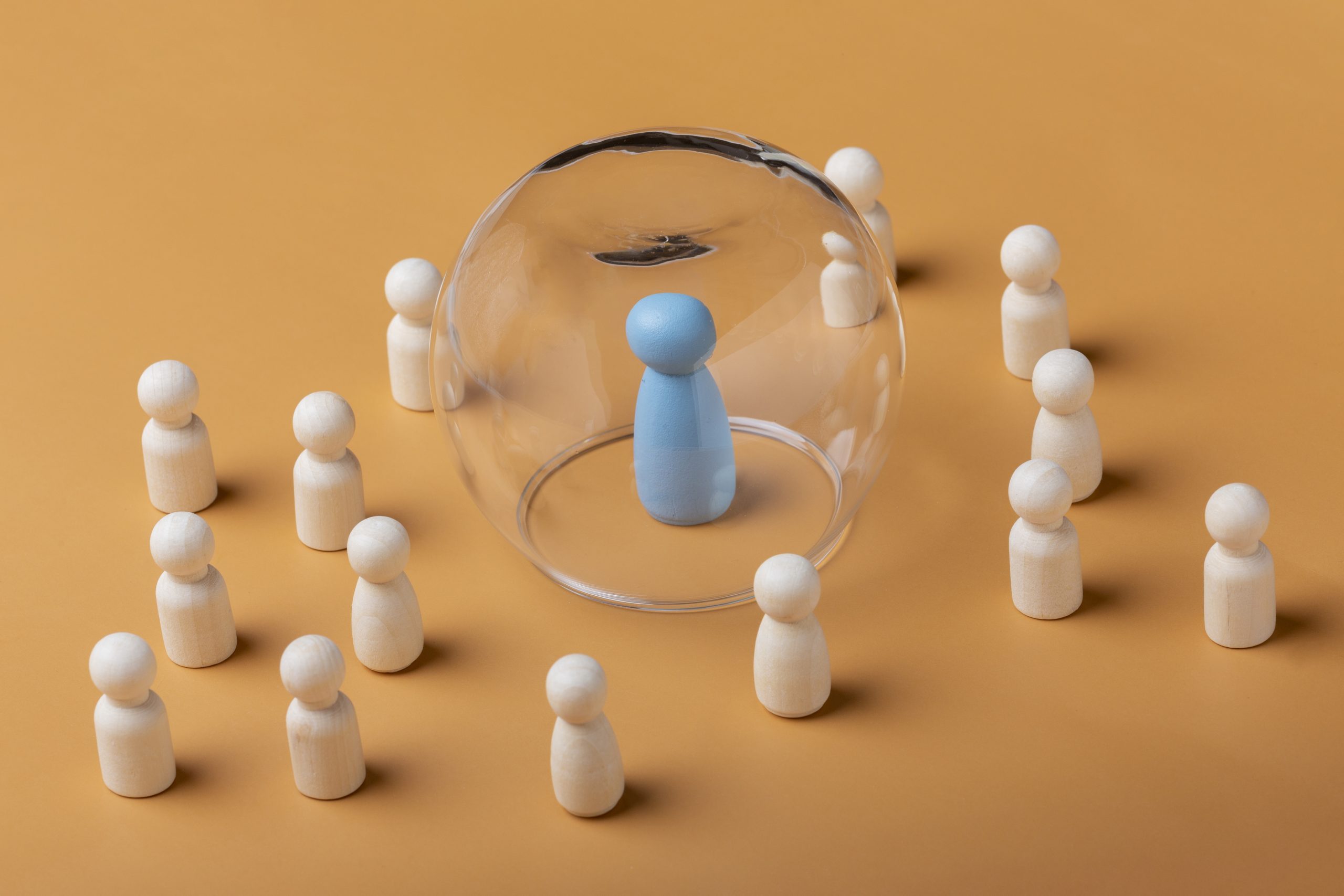

捨棄不好的關係,關係必須有所取捨與選擇。

不適合你的,請你勇敢拒絕。

離開那些不適合自己的人事物和關係,如果這段不好的關係和互動是可以選擇離去的話。

不要因為情分和交情,讓自己心裡不好過。

有些緣分,在某個時間裡,終須告別。

只需要跟自己合得來的人有密切的往來,別委屈了自己。

所謂的:合則來,不合則去。

每個人都是他人生命中的過客和旅伴,有一天都會離開的。

和能夠尊重你的意願、懂得你的想法、維護你的權益、在乎你、重視你的人,去建立關係,你才能夠擁有良好的圈子以及對你友善的朋友。

保持良好的社交界線,才能擁有良好、舒適的人際關係。

跟人對談的時候,不需要明說也能維持良好的互動,那麼代表你是會讓人覺得跟你相處是愉快,每次與你的談話,氣氛都很好。

覺得這樣的人,就算是有很好的界線感。

這樣的人也是尊重他人的,知道他人會需要什麼,能夠給予對談的對方更大的空間、更大的自由。

也許你會疑惑:為什麼原本認識的朋友變了呢?因為你也變了,彼此成長的方向如果不同了,關係就有可能生變。

或是可能因為某些利害關係,因為你們之間原本可能是合作的關係、一起陪伴成長的同伴,但可能想法不同了,或是因為後來工作的地方、學習的地方距離拉遠了,彼此之間少了情感交流的聯繫,所以才會某天發現自己的朋友跟自己生分了。

「天下無不散的筵席」就是在說這樣的緣分吧!

換句話說:保持良好的社交界線,才能擁有並維持良好、舒適的人際關係,這樣與人互動時的每一次談話,都會是開心、愉快的。

成長的滋味是苦澀的,成長的果實是甘甜的。

成長的滋味是苦澀的,成長的果實是甘甜的。這說明了成長過程中是多麼地艱難、困苦,會讓你難受、覺得撐不過去,好像怎麼努力都到不了頭一樣地沮喪、無奈。

但一旦通過了成長的苦澀,成長以後結成的果實,必是甘甜的、美味的。

關係既已發覺生變了,那就必須做出不一樣的決定了。做離開這段關係的打算。

拒絕有毒的關係,並不邪惡、也不可恥,誰也沒有對不起誰。

拒絕不好的關係,清除這些(那些)慢性有毒的關係,正是讓我們有更多的機會:能夠迎接更多善的關係、善的循環,讓善良的力量能夠聚集,使其更加強大,讓這個世界與社會更加美好,人們都能一心向善,為自己和他人謀取福祉,自己和身邊的人也能擁有好的福氣與福報。

學會辨別他人的惡意,盡可能保留我們的善意給值得付出的人。

我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。我們雖然不能為惡,卻也需要學會辨別何為惡:什麼關係是有毒的?什麼人與自己不合適?

只要清楚了,就能夠理解這件事情:不是每個人都能理解自己的,也不是每個人你都能理解的。只要能夠認知到這件事情,就能夠減少讓自己心靈受傷的機會。

我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。學會辨別他人的惡意,也是在盡可能保留我們的善意給值得付出的人們。

學會辨別他人的惡意,盡可能地保留我們的善意給值得付出的人。

我們可以繼續保持自己的善良,以不傷害他人的前提,也能同時保護自己的權益。

你的善良必須有點鋒芒。

善良的人就一定會被吃人夠夠嗎?要如何在保持善良的同時,保護自己不受傷害呢?

我們可以繼續保持自己的善良,以不傷害他人的前提,也能同時保護自己的權益。

為了保護、維護你自己,你的善良必須有點鋒芒。

為了讓善良不要變成助紂為虐的工具,自己必須多加留心,要能吸取過去的經驗去判斷什麼是明顯的惡意,什麼是明顯的企圖。

必須有所防備、有所警惕,為自己的善良多加一道防線,多加一道安全鎖。

你的善良必須有點鋒芒。

這麽做不是件壞事,也不代表你就變成邪惡的人。不懂得保護自己的善良是愚善。

有所防備、警惕與戒心,是正常的表現,無關善良還是邪惡。良心不該受到這樣的苛責、質疑、責難與譴責。

我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。善與惡之間的距離,只有一線之隔;善與惡之間的念頭,只在一眼瞬間。

為什麼我們要保持善良?因為選擇善良,其實會讓我們活得比較輕鬆。

為什麼我們不要黑化、復仇?因為復仇太累了,還會因為因果循環和業力引爆的關係,讓我們吃盡苦頭、飽受業力之苦。

但我們的善良不應該被利用、被濫用的。所以,為了保護你自己:你的善良,必須有點鋒芒。

每個惡意都其來有自,每個企圖都有跡可循。只要多加留意與觀察,記取過去的經驗與教訓,善良的人就不會受到傷害、清白的人就不會含冤受苦。

並不是壞人與惡人就比較聰明,也並不是善良的人都難以防備、提防、小心與注意。

既然每個惡意都其來有自,每個企圖都有跡可循,那麼你的善良必須有點鋒芒。我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。

誠如前面所說:學會辨別他人的惡意,也是在盡可能保留我們的善意給值得付出的人們。

為了讓我們的善意、善良與善心,能夠給予在值得我們付出的人們身上,讓善意播下好的種子,讓善心與善念被好好地滋養與灌溉,並傳遞出去,形成善的循環。

那麼學會辨別他人的惡意,也是在盡可能保留我們的善意給值得付出的人們。

放下那些奇怪的,關於善良應該如何的執念,你的心才能落下,人生才能活得更輕鬆自在,心無雜念、心無罣礙,不執著於善良應該如何,就能繼續保持善良的本性。

所以,我們的善良,必須有點鋒芒。

我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。為了離惡的距離遠一點,讓我們能夠保持善良,我們的善良必須有點鋒芒。

我們可以繼續保持自己的善良,以不傷害他人的前提,也能同時保護自己的權益。

我們應當如何面對他人的惡意?

我們可以選擇不要回應這樣的惡意。

因為我們也不希望被這樣的惡意對待。

也許我們都不是好人、多麼善良的人,但我們知道被惡意對待的感覺有多麼地差,感受多麼地不好。

正所謂的:己所不欲,勿施於人。

「已讀」,其實也是可以選擇與採納的回應。

「已讀」其實也是可以選擇與採納的回應。

既不傷害對方的顏面,也不必委屈自己,能夠照顧自己的心情和感受。

No news is good news.

No response is a good response.

< 後記 >🍀

會寫這篇「我們與惡之間的距離」,是因為今年遇到的人事,特別有感觸。

也許我們是善良的,但也許他人會是帶有惡意的、帶有不好的企圖的。

我很幸運的是:遇到不好的人,最後都能逢凶化吉、化險為夷,但我們不能依賴好運、仰賴福氣,必須有所警惕與防備,所以我們的善良,必須有點鋒芒。🍀

我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。為了離惡的距離遠一點,讓我們能夠保持善良,我們的善良必須有點鋒芒。

學會辨別他人的惡意,也是在盡可能保留我們的善意給值得付出的人們。

不執著於善良應該如何,就能繼續保持善良的本性。

也許我們都不是好人、多麼善良的人,但我們知道被惡意對待的感覺有多麼地差,感受多麼地不好。

我們可以繼續保持自己的善良,以不傷害他人的前提,也能同時保護自己的權益。

放下那些奇怪的,關於善良應該如何的執念,你的心才能落下,人生才能活得更輕鬆自在,心無雜念、心無罣礙,不執著於善良應該如何,就能繼續保持善良的本性。

每個惡意都其來有自,每個企圖都有跡可循。只要多加留意與觀察,記取過去的經驗與教訓,善良的人就不會受到傷害、清白的人就不會含冤受苦。

既然每個惡意都其來有自,每個企圖都有跡可循,那麼你的善良必須有點鋒芒。我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。

誠如前面所說:學會辨別他人的惡意,也是在盡可能保留我們的善意給值得付出的人們。

為了讓我們的善意、善良與善心,能夠給予在值得我們付出的人們身上,讓善意播下好的種子,讓善心與善念被好好地滋養與灌溉,並傳遞出去,形成善的循環。

那麼學會辨別他人的惡意,也是在盡可能保留我們的善意給值得付出的人們。

放下那些奇怪的,關於善良應該如何的執念,你的心才能落下,人生才能活得更輕鬆自在,心無雜念、心無罣礙,不執著於善良應該如何,就能繼續保持善良的本性。

所以,我們的善良,必須有點鋒芒。

我們與惡之間的距離,也許很近,也許很遠。為了離惡的距離遠一點,讓我們能夠保持善良,我們的善良必須有點鋒芒。🍀

一直以來都被教育要對人好、和善相處

但是卻沒人教導如何跟惡保持距離

以至於到了不好的事情發生了,才知道原來與惡是需要保持距離感

往往都是浪費了對人的信任

才找到相對的安全距離拿捏

才會接著做取捨這個課題

或許現在要重建這個機制不容易

也會時常忘了這部分

如何時常跳出來警惕提醒是不容易的

一直以來,台灣社會的教育思想就是儒家、儒教思想,教我們要與人為善,卻沒有教說:如何遠離惡人,遠離危險;如何保護自己不受傷害。

畢竟很多傷害,其實是法律也沒有保障到的,惡人如果要耍賴,你也無可奈何。

但善良的人不應該被利用,善心也不應該被濫用。

善良的人不應該被攻擊、被指責、被情勒、被傷害…

我們不能左右別人的行為跟思想,但我們可以決定自己的行為跟思想。

我們可以去思考自己想要成為一個怎樣的人,而不是我應該要是怎樣的人,我應該要怎樣才對得起父母、對得起家人、對得起伴侶。

對自己負責,就要多為自己多想想,多想想自己所渴求的,是什麼。

除了父母和家人,我們無法選擇,但其他的關係,是可以選擇的。

選擇好的關係,遠離壞的關係、遠離惡人,也是因為畢竟近朱者赤,近墨者黑。

人與人之間的信任,是很難能可貴的。

在信任之前,選擇與觀察就相當重要了。

有些人做人看起來跟大家都很好相處,但他只做表面功夫,但你不會被他感動。

只會跟你寒暄幾句,但他不懂你的苦與痛,不了解你的辛酸和血淚。

只看得到你的外在成就和形象;有些人不常出現,每次出現都能及時伸出援手,幫你一把、替你解圍,卻從來不要求回報,說:這只是舉手之勞。

我舉的例子,應該可以看出來人的差異吧~

選擇>取捨>捨棄>闊別。

要了解一個人,可以從他的朋友知道,就是這個理。

Tips:不夠善良的我們,

我們與惡的距離,

你的善良必須有點鋒芒

…

(善良的我們,tanyacai,演唱版本)